“教育强国、师范何为;教育强省、合师何为”。学校作为全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、国家中西部地区中小学骨干教师培训基地、教育部“卓越教师培养计划”项目单位和安徽省首批地方应用型高水平大学,立足于劳务输出大省、留守儿童众多、乡村教育薄弱的实践之基,以“行知文化育师德,协同育人树师能”,通过建设特色鲜明的校园文化,引领育人;建立“六位一体”的教师教育体系,反哺育人;全面建设师范“金专、金课、金师”,支撑育人;建立深度融合的“U-G-S”体系,协同育人,解答江淮大地师范教育的时代之问。

新机制:浸润式师德养成

学校继承发展安徽籍“伟大的人民教育家”陶行知的教育思想,2011年把其深度融入并支撑师范生师德师能养成,将弘扬行知精神确立为校园文化建设的核心理念,明确了校园文化价值取向,确立了校园文化价值标准,体现了浓郁的师范特色。把师德教育和陶行知教育思想的继承发扬有机融合,全面落实行知文化进培养方案、课程、教材、科技文化活动、师德师风活动、校园环境建设的“六进”机制。通过师德教育“活课堂”——行知学堂,师范生学会用爱培育爱、激发爱、传播爱,实现学知师德、信守师德、践行师德的“知信行”统一。

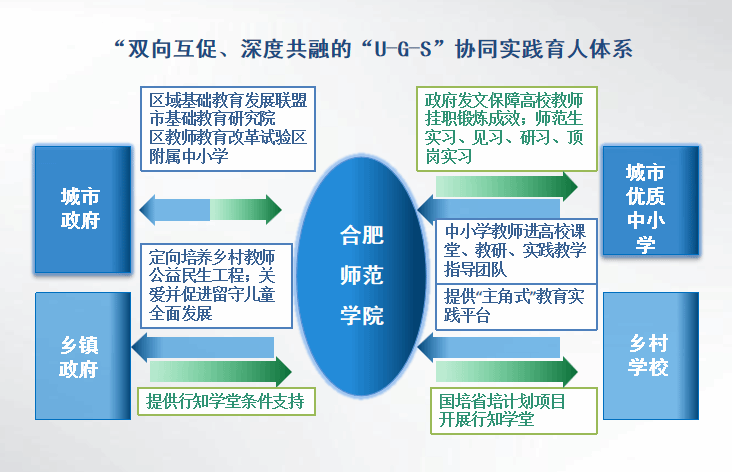

新体系:深度共融协同育人

学校与合肥市、黄山市签署合作协议,建立“城市、乡村”双向促进、深度融合的“U-G-S”协同育人体系,让高校-城市和乡镇政府-城市优质和乡村学校深度共融,为师范生成长提供合力支撑。近年来选派78名教师赴中小学挂职副校长等,深度参与中小学教学、教研、学校管理等工作,提升教师培养师范生能力;选取城市优质中小学作为师范生实习实践基地,提高人才培养实践能力和创新精神。同时学校与乡镇政府、乡村中小学合作开设“行知学堂”,师范生作为“小先生”,既为农村留守儿童提供学习指导服务,又在教育实践中涵养了师德,提升教学育人能力。和传统相比,该模式实现了三个方面转变:在服务面向上,由区域中心城市向广大乡村扎根转变;在协同机制上,由松散、零碎化向紧密、规范化转变;在价值取向上,由师范生“独善其身”向“爱满天下”转变。

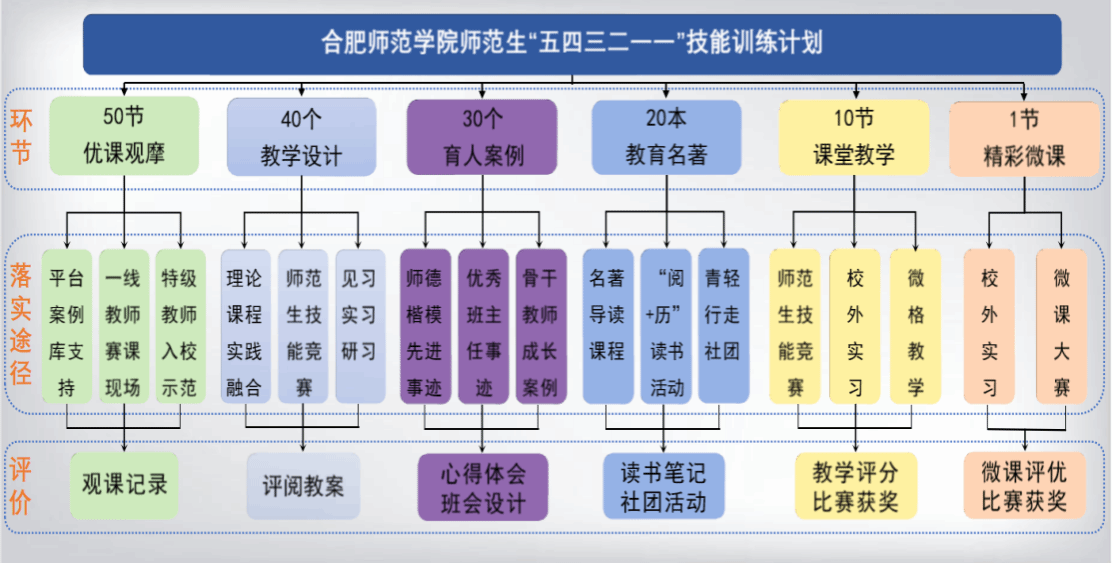

新途径:师范生技能专项训练

以《师范生技能训练与考核》《学生认知与学习专题》等教师教育课程、学科教学法课程和实习、见习、研习为依托,分级制定学习目标和考核任务,把“五四三二一一”师范生技能训练计划,递进融入师范生培养全过程。通过观摩50节优质课例,深度剖析经典案例,形成观察记录,领略名师与经典魅力。编写40个特色教案学案,对标基础教育新课标,落实“写-评-改”环节,锤炼教学设计能力。剖析30个育人案例,学习鲜活的师德模范案例,涵养师德,提升育人能力。精读20部教育名著,创新教育理念,形塑教育思想。师生共创10节真实课堂,实践教学中促进知-能转化,催生教学智慧。展示1节精彩微课,体现育人风采,落实产出导向,提升师范生教学和育人能力。

新成果:师范生培养成果显著

学校人才培养模式及“U-G-S”基础教育协同育人模式先后被教育部推荐,《中国教育报》、光明网等主流媒体也深入报道,还通过全国师范专业认证培训会议、中国陶行知研究会高校年会、长三角师范院校联席会议等方式进行广泛推广。形成了《“自育自学”模式35年研究与实践》等一批基础教育改革成果,并获得2022年国家级教学成果奖4项。

学校培养了一大批“下得去,留得住,干得好”的优秀中小学教师,涌现出“中国好人”朱金凤、“全国大学生自强之星”付恩波等一批优秀中小学教师。国家领导人、教育部副部长及师范司、教师司、政策法规司领导先后多次来我校调研考察或会见我校校友,并肯定我校师范生培养成效。